| 調査時期 | : | 2025年4月から6月 |

|---|

| 調査対象 | : |

世界各国の政府・自治体、NGO/NPO、大学・研究機関、企業、マス・メディア、民間等の環境問題に関する有識者

(旭硝子財団保有データベースに基づく)

|

|---|

| 送付数 | : | 約42,000(海外 約39,000 国内 約3,000) |

|---|

| 回収数 | : | 1,751 |

|---|

| 回収率 | : | 約4.1% |

|---|

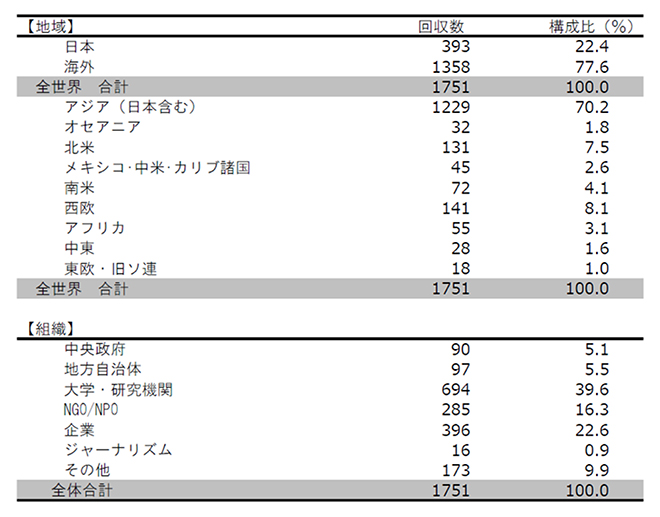

| 表1 属性別の回収結果 |

|---|

|

※本報告書における分析の百分率のベースは、特に説明がない限り、単一回答の設問については回収票数、複数回答の設問については有効回答の延回答件数を使用している。

※数値は小数点第1位もしくは第2位を四捨五入してある。

※延回答件数ベース:回収票数ではなく、その質問に対してなされた回答の延件数を基数とする。

2.1 人類存続の危機に関する認識̶環境危機時計

自分が住む国または地域における環境問題を考える上で重要な“地球環境の変化を示す項目”を3つ選んで順位付けをし、それぞれについての危機意識を時刻で表現してもらった。

- 環境危機時計の時刻は昨年より6分進み、9時33分になった。2021年から2024年まで4年連続で針が戻っていたが、2分以上針が進んだのは2017年以来8年ぶりである。

- 調査した地域別にみると、アジア、オセアニア、北米、南米、西欧、中東と多くの地域で針が進んだ。特に中東では34分、オセアニアでは23分、西欧では14分と大きく針が進んだ。

- 日本の環境危機時計の時刻は9 時39分となり昨年に比べ針が2分進んだ。

- 世界全体の環境危機時計の時刻を決定する際に選ばれた「地球環境の変化を示す項目」は、昨年と同様に「気候変動(29%)」、「生物圏保全性(生物多様性)(13%)」、「社会、経済と環境、政策、施策(13%)」が上位3項目。

- 「地球環境の変化を示す項目」の時刻を針が進んでいる順にすると、「生物圏保全性(生物多様性)」(9時50分)、「気候変動」(9時39分)、「社会、経済と環境、政策、施策」(9時39分)が世界平均(9時33分)よりも進んでいる。

2.2 「気候変動問題」と「生物多様性の喪失」の問題に関する認識

地球環境問題の中で、「気候変動問題」と「生物多様性の喪失」の問題には特に大きな関心が集まっている。「一般の人々の意識」、「政策・法制度」、「社会基盤(資金・人材・技術・設備)」の三つの観点から、地球温暖化抑制のための「脱炭素社会への転換」と「野生生物の生息地の保全・再生」の自国内での進捗の認識について尋ねた。

- 脱炭素社会への転換については、「政策・法制度」や「社会基盤(資金・人材・技術・設備)」の面は、「一般の人々の意識」の面ほど進んでいない。

- 野生生物の生息地の保全・再生について、進んでいると考える人は全ての面で少なく、脱炭素社会への転換に比べても遅れていると考えられている。

2.3 持続可能な開発目標(SDGs)に関する認識

17 ある SDGs について、自分の住む国・地域で2030年に達成度が高いまたは低いと思う目標について尋ねた。

- 2030年に達成度が高いと思う目標として、「18. 達成度が高いと思うものはない(25%)」、「9.産業と技術革新の基盤をつくろう(21%)」、「6.安全な水とトイレを世界中に(19%)」の三つが選ばれた。

- 2030年に達成度が低いと思う目標として、「1.貧困をなくそう(33%)」、「10.人や国の不平等をなくそう(26%)」、「16.平和と公正をすべての人に(25%)」の三つが多くの国、地域で選ばれた。

2.4 持続可能な開発目標(SDGs)の感覚的な達成度に関する認識

2030 年までの目標達成に向けて、17 あるSDGsが、全体として 2025 年時点でどの程度達成できていると思うかを尋ねた。

- 全目標達成を100%としたときの2025年時点でのSDGsの感覚的な達成度について、回答者の14.1%が達成度0%と回答し、平均は33.7%であった。

- 20代、30代の回答者は2025年時点でのSDGsの達成度が40%以上であると感じているのに対し、50代以上の回答者は30%も達成していないと感じており、年代による達成度の感じ方に大きな違いがある。

2.5 環境問題を解決するための行動についての認識

環境問題を解決するために誰の行動が重要であると思うかを尋ねた。

- どの地域でも、中央政府と回答した人の割合が最も多い。

- 勤務先別では、企業の人の51%が、中央政府や地方自治体の行動が最も重要だと回答したが、中央政府の人では、中央政府が重要と回答した人は27%であった。

- 20代・30代には、中央政府、地方自治体と回答した人の割合(45%)が他の世代(33%)よりも高い。

3.1 人類存続の危機に関する認識 — 環境危機時計

結果を表示折りたたむ

3.2 「気候変動」と「生物多様性の喪失」の問題に関する認識

結果を表示折りたたむ

問2 地球環境問題の中で、「気候変動」と「生物多様性の喪失」の問題には特に大きな関心が集まっており、どちらも解決を急ぐ必要があります。これらの問題についてのあなたの現状認識を伺います。

地球環境問題の中で、「気候変動問題」と「生物多様性の喪失」の問題には特に大きな関心が集まっている。「一般の人々の意識」、「政策・法制度」、「社会基盤(資金・人材・技術・設備)」の三つの観点から、地球温暖化抑制のための「脱炭素社会への転換」と「野生生物の生息地の保全・再生」の自国内での進捗の認識について質問した。

スコアは、「全く進んでいない」を-2、「どちらかといえば進んでいない」を-1、「どちらともいえない」を0、「どちらかといえば進んでいる」を+1、「確実に進んでいる」を+2として、各回答に数値を割り当て、平均値を算出。地域・国・組織・世代ごとの平均値の算出にあたっては、30 以上の標本数を対象にした。

問2-1 地球温暖化への取り組みを促進するため、2015年にパリ協定、SDGs が採択されました。

2015年以前と比較して、以下の3つの観点からお答えください。

あなたの住んでいる国・地域で脱炭素社会への転換は進んでいると思いますか。

全世界の平均値と地域・国ごとの平均値を表8に示す。世界平均は下記の通りとなった。

- 一般の人々の意識+0.77

- 政策、法制度+0.57

- 社会基盤(資金・人材・技術・設備)+0.39

- 全体として、脱炭素社会への転換については、「政策・法制度」や「社会基盤」の面は、「一般の人々の意識」ほど進んでいないという結果となった。

- アジアの中で、台湾は、「一般の人々の意識」、日本は、「政策・法制度」、「社会基盤」の面でポイントが最も小さい。

- 国や地域により「一般の人々の意識」と「政策、法制度」の進み具合のとらえ方に差が見られた。中国、台湾では両者の差は小さく、「政策、法制度」が「一般の人々の意識」よりやや進んでいるという結果であった。これに対し、オセアニア、北米、西欧では両者の差が大きく、「政策、法制度」が「一般の人々の意識」よりも大きく遅れているという結果となっている。上記の傾向はここ4年間変わっていない。

- 特に北米で、政策、法制度が2024年の0.89から2025年には-0.27にまで低下したのは注目に値する。米国の政権交代の影響が表れていると考えられる。

- 中国では「政策、法制度」、「社会基盤」の面で、4年続けて世界で最も高い値になっている。政府主導で脱炭素社会への転換が進んでいると考える回答者が多いようである。

- 組織別に見ると、。中央政府の関係者は「一般の人々の意識」、「政策・法制度」、「社会基盤」の全ての面で、2024年からポイントが低下した。ジャーナリズムの関係者は、「政策・法制度」、「社会基盤」の面で2024年からマイナスの値までポイントが大きく低下した。

- 世代別に見ると、20代、30代の若い世代は、他の世代に比べて「一般の人々の意識」、「政策・法制度」、「社会基盤」の全ての面で脱炭素社会への転換が進んでいるとの考えが強い。

| 表8 「脱炭素社会への転換の進み具合」に関する世界平均と地域、属性別平均 |

|---|

|

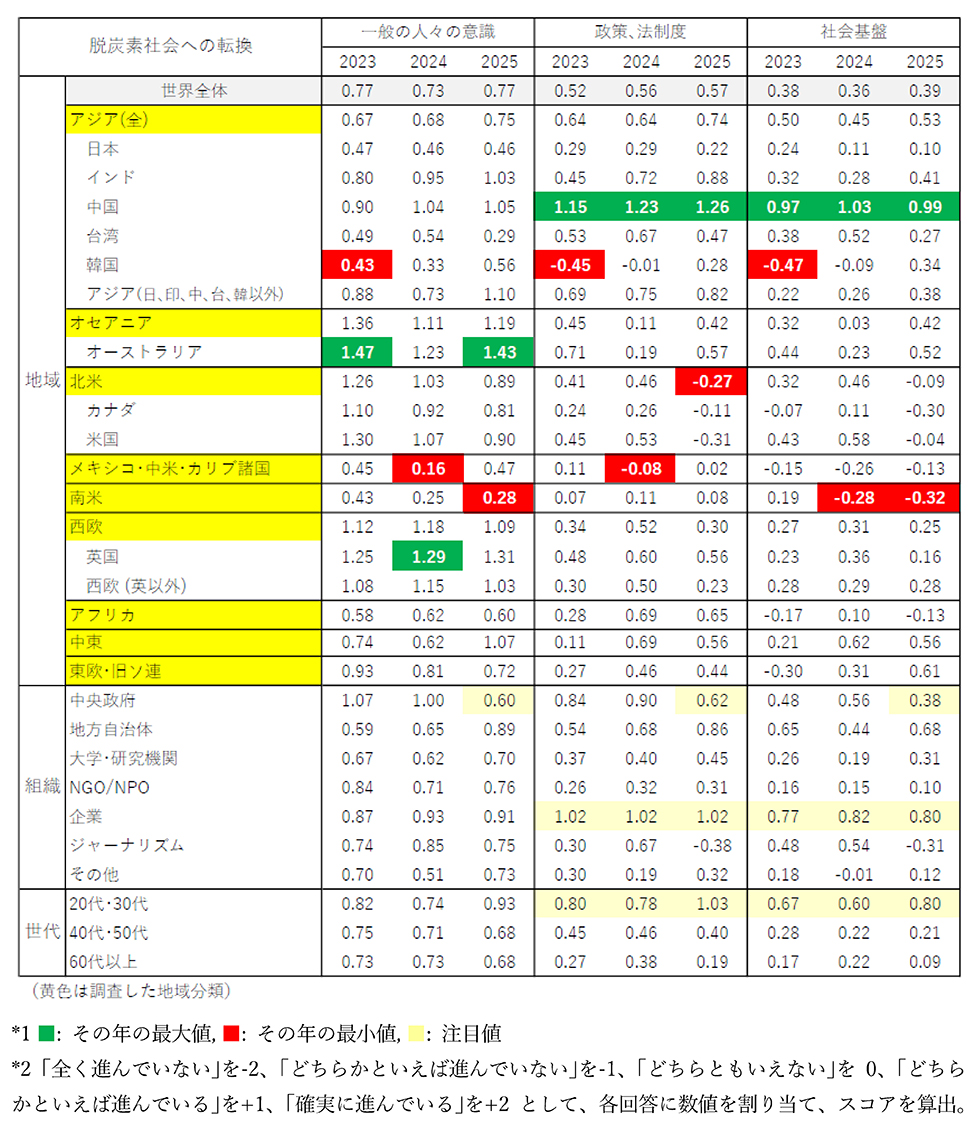

問2-2 生物多様性が失われるのを抑えるため、愛知目標の後継となる世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が2022 年に採択されました。2022 年以前と比較して、以下の3 つの観点からお答えください。

あなたの住んでいる国・地域で野生生物の生息地の保全・再生は進んでいると思いますか。

問2-2について、「一般の人々の意識」、「政策・法制度」、「社会基盤」の三つの観点から問2-1と同様に分析した。全世界の平均値と地域・国ごとの平均値を表9に示す。世界平均は下記の通りとなった。

- 一般の人々の意識+0.50

- 政策、法制度+0.43

- 社会基盤(資金・人材・技術・設備)+0.17

- 世界全体で、「野生生物の生息地の保全・再生の進み具合」はどの観点でもポイントは0.5以下で、「気候変動」への対応に比べて全ての面で進んでいないと考える人が多いが、どの観点でも2024年よりはポイントが高くなった。

- 三つの観点の中では、「社会基盤」が「一般の人々の意識」、「政策・法制度」よりも遅れていると考える人が多い。

- 中国の回答者は、他の地域の回答者よりも全ての面で「野生動物の生息地の保全・再生」が進んでいると考えている。

- 日本では、2024年に続いて、三つの観点ともマイナスのポイントとなっており、野生生物の生息地の保全・再生は進んでいないと考える回答者が多い。

- 2025年、米国ではどの観点でもポイントが大きく低下し、とくに「政策・法制度」、「社会基盤」では最も低いポイントになっている。

- 中央政府の回答者は、「一般の人々の意識」「政策・法制度」、「社会基盤」すべての面で、2024年よりポイントが低下した。一方、地方自治体、企業の回答者は、すべての面で、ポイントが高くなり、野生生物の生息地の保全・再生が少しずつ進みつつあると考えている。

- 20代、30代の回答者は、他の世代よりもすべての面で野生生物の生息地の保全・再生が少しずつ進みつつあると考えている。

| 表9 「野生生物の生息地の保全・再生の進み具合」に関する世界平均と地域、属性別平均 |

|---|

|

3.3 持続可能な開発目標(SDGs)の達成度に関する認識

結果を表示折りたたむ

問3-1 あなたがお住まいの国または地域で、17 ある目標の中で2030 年に達成度が高いと思う目標を3 つ選び、高いものから順に1 位、2 位、3 位を、目標の番号でお答えください。

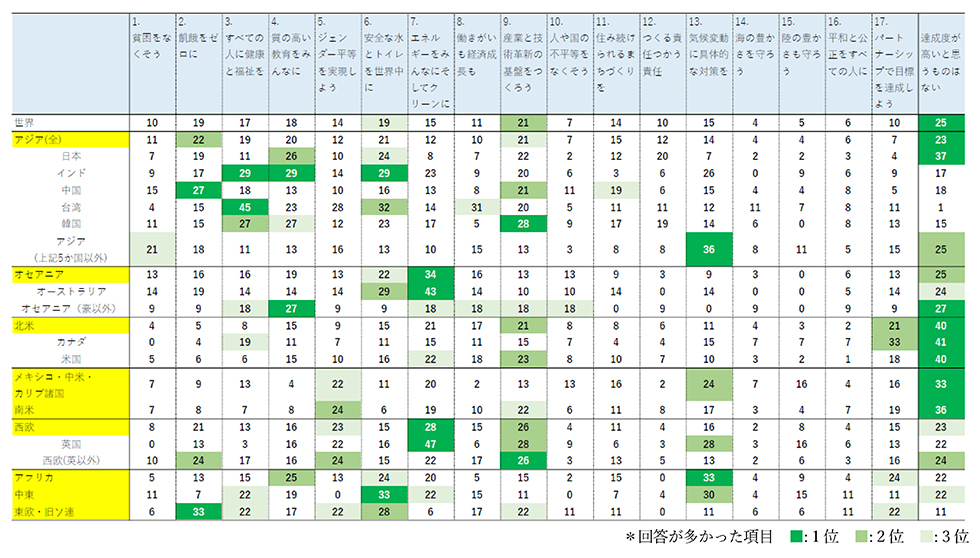

達成度が高いと思う目標として1位、2位、3位に選んだ回答者の割合(%)を表10に示す。

| 表10 お住まいの国・地域で2030 年に達成度が高いと思う目標 |

|---|

|

- 自分の住む国・地域で2030年に達成度が高いと思う目標を選ぶ質問に対して、「達成度が高いと思うものはない(25%)」、「9.産業と技術革新の基盤をつくろう(21%)」、「6.安全な水とトイレを世界中に(19%)」の三つが選ばれた。

- 「達成度が高いと思うものはない」が最も多く選ばれたのは今年が初めてで、アジア、北米、メキシコ・中米・カリブ諸国で、最も多く選ばれた。

- インド、メキシコ・中米・カリブ諸国、アフリカ、中東では、「13.気候変動に具体的な対策を」の達成度が高いとした回答者が多い。

- メキシコ・中米・カリブ諸国、南米、西欧、東欧・旧ソ連では、「5.ジェンダー平等を実現しよう」の達成度が高いとした回答者が多い。これに対して、中東には達成度が高いとした回答者は少ない。

問3-2 あなたがお住まいの国または地域で、17 ある目標の中で2030 年に達成度が低いと思うものを3 つ選び、低いものから順に1 位、2 位、3 位を、目標の番号でお答えください。

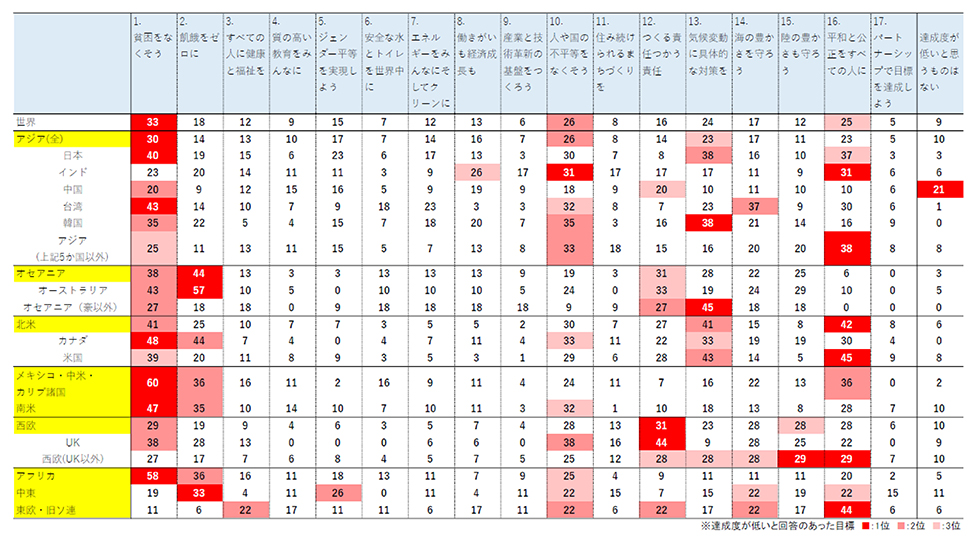

達成度が低いと思う目標として1位、2位、3位に選んだ回答者の割合(%)を表11に示す。

| 表11 お住まいの国・地域で2030年に達成度が低いと思う目標 |

|---|

|

- 自分の住む国・地域で2030年に達成度が低いと思う目標として、「1.貧困をなくそう(33%)」、「10.人や国の不平等をなくそう(26%)」、「16.平和と公正をすべての人に(25%)」の三つを選んだ回答者が多かった。

- 2024年の調査では、「13.気候変動に具体的な対策を」が上位3項目に入っていたが、今年は入らず、代わりに「16.平和と公正をすべての人に」が入った。ウクライナや中東で戦争が続いており、気候変動対策より、今の時点ではとくに世界平和を懸念する回答者の想いが表れている。

- 「5.ジェンダー平等を実現しよう」の自国での実現が難しいと考えている回答者が、特に日本、中東に多い。

- 「12.つくる責任つかう責任」が、自国での達成度が低いと思う目標に選んだ回答者は、オセアニア、西欧、東欧・旧ソ連に多かった。

3.4 持続可能な開発目標(SDGs)の感覚的な達成度に関する認識

結果を表示折りたたむ

問4 2030年までの目標達成に向けて、17あるSDGs が、全体として2024年時点でどの程度達成

できていると思いますか。全目標達成を100%として、1~ 100の数字でお答えください。

便宜上、数字は5%刻みの値でご記入ください。

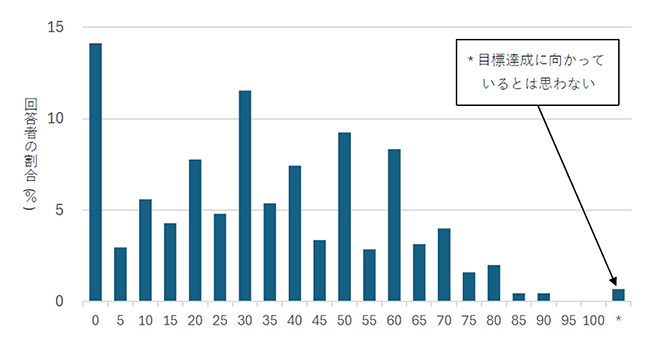

図7に回答者1,751人の2025年時点での感覚的なSDGs の達成度 (%)の分布を示す。

回答者の14.1%が感覚的な達成度0%と回答し、感覚的達成度の平均は33.7%であった。

| 図7 2025年時点での感覚的なSDGsの達成度(%)の回答分布 |

|---|

|

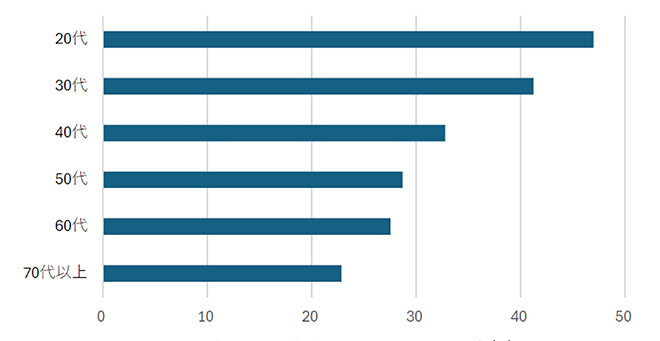

図8に年代別の2025年時点での感覚的なSDGs の達成度 (%)を示す。

| 図8 年代別の感覚的なSDGsの達成度(%) |

|---|

|

-

20代、30代の回答者は2025年時点でのSDGsの達成度が40%以上であると感じているのに対し、50代以上の回答者は30%も達成していないと感じており、年代による達成度の感じ方に大きな違いがある。

3.5 環境問題を解決するための行動についての認識

結果を表示折りたたむ

問5 環境問題を解決するために、最も重要なのは誰の行動だと思いますか。次の1~9の中から一つ

選び、選択の理由もお書きください。

1.政府 2.地方自治体 3.企業 4.研究機関 5.教育機関(学校など)

6.国際機関(国連など) 7.報道機関 8.NGOs/NPOs 9.一般市民 10.その他( )

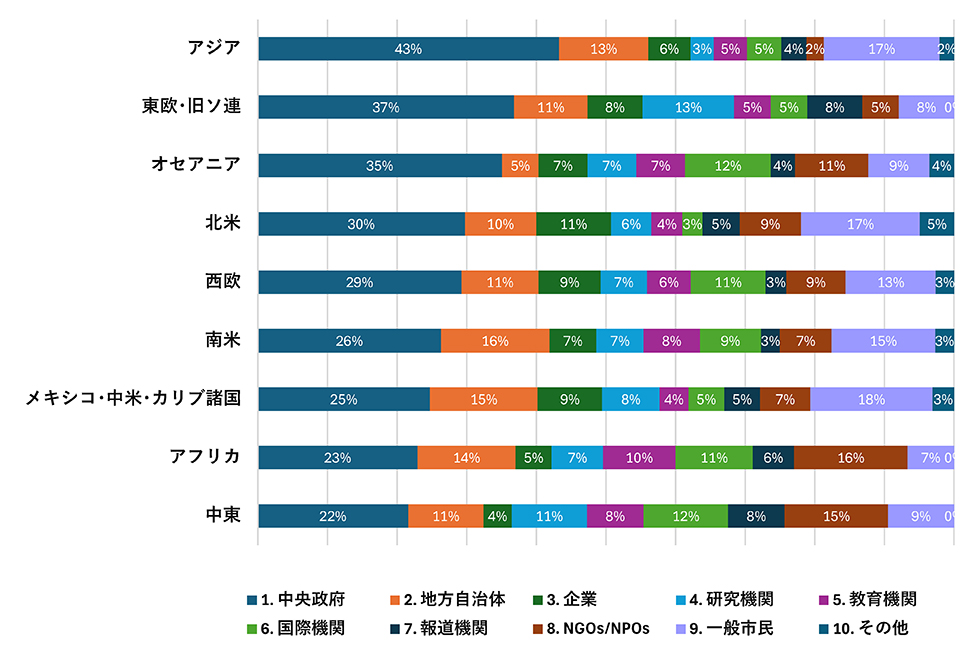

環境問題を解決するために、最も重要なのは誰の行動かという質問の回答として選んだ項目の割合を地域別にまとめた結果を図9-1に示す。

| 図9-1 環境問題を解決するために最も重要なのは誰の行動?(地域別) |

|---|

|

-

どの地域でも、中央政府と回答した人の割合が最も多い。

-

中央政府や地方自治体と回答した人の割合は、アジア、東欧・旧ソ連で高く、中東やアフリカでは小さい。

-

多くの地域で一般市民が第2位または第3位に選ばれたが、中東とアフリカでは、NGO/NPOが一般市民を大きく上回る差で選ばれている。

-

図には示していないが、日本では、中央政府 (42%)の次に一般市民の役割が重要と回答した人が27%で、他の国々より一般市民を選んだ人の割合が高かった。

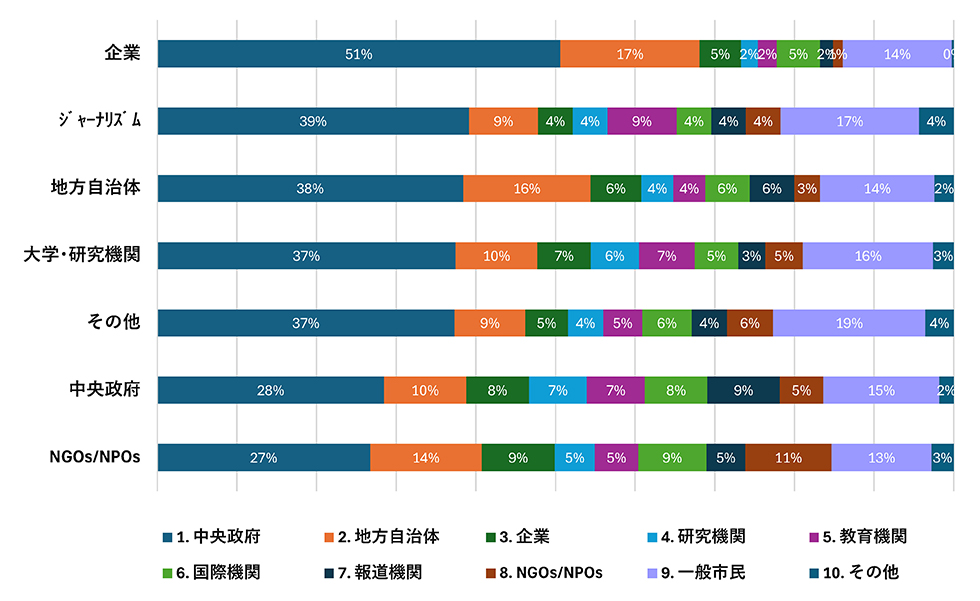

環境問題を解決するために、最も重要なのは誰の行動かという質問の回答として選んだ項目の割合を勤務先別にまとめた結果を図9-2に示す。

| 図9-2 環境問題を解決するために最も重要なのは誰の行動?(勤務先別) |

|---|

|

-

中央政府やNGOs/NPOsの回答者には、中央政府と回答した人の割合は30%未満と小さい。

-

企業の回答者には、中央政府や地方自治体の行動が最も重要だと考える人の割合が68%と高い。

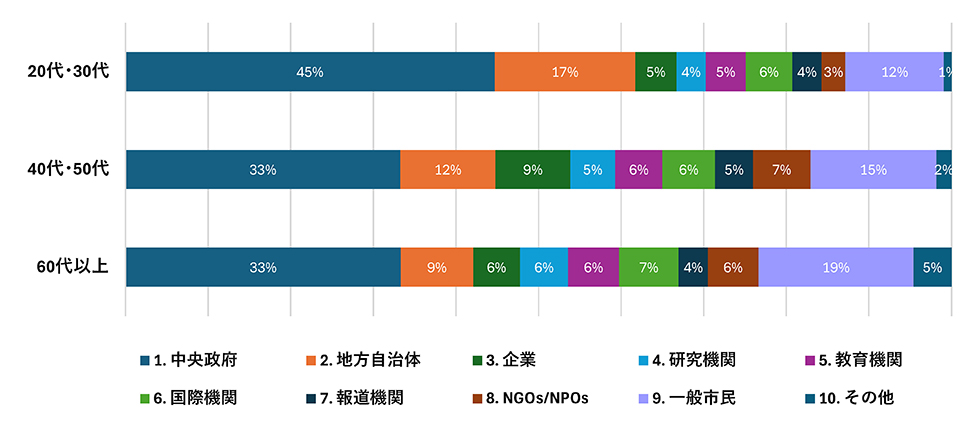

環境問題を解決するために、最も重要なのは誰の行動かという質問の回答として選んだ項目の割合を回答者の年代別にまとめた結果を図9-3に示す。

| 図9-3 環境問題を解決するために最も重要なのは誰の行動?(回答者の年代別) |

|---|

|

-

20代・30代には、中央政府、地方自治体と回答した人の割合が他の世代よりも高い。

-

60代以上では、一般市民の行動が重要と回答した人の割合が他の世代よりも高い。

4 おわりに

世界の「環境危機時計」の時刻は、2020年の9時47分から2024年の9時27分まで、4年連続で合計20分戻っていた。しかし2025年には、8年ぶりに針が進み、9時33分となった。ウクライナや中東での戦争が続き、米国がパリ協定から再び離脱したことに加え、2024年も各地で熱波や山火事が頻発したことことが針を進める要因になったのかもしれない。

問1で、「環境危機時計」の時刻を決定する際に選択される「地球環境の変化を示す項目」については、多くの地域で「気候変動」が1位に選ばれたが、東欧・旧ソ連地域では「社会、経済と環境、政策、施策」が1位となった。さらに、世界全体でもこの項目が「生物圏保全性(生物多様性)」を僅差で上回って2位に選ばれた点は、注目に値する。

問2では、特に関心の高い「気候変動」と「生物多様性の喪失」について、「一般の人々の意識」「政策・法制度」「社会基盤」の3つの観点から調査を行った。問2-2では、自国・地域における野生生物の生息地の保全・再生について、中国を除くすべての地域で、「気候変動」より進んでいないと考える人が多く見られた。ただし2024年と比べると、すべての観点で評価が改善しており、保全・再生は遅れながらも前進していると捉える人が増えていることがうかがえる。

問3では、持続可能な開発目標(SDGs)に関する認識を調査した。自国における2030年時点での達成度について、「達成度が高いと思うものはない」を選んだ人が25%にのぼった。また、「16. 平和と公正をすべての人に」が達成度の低い目標として最多(25%)で選ばれ、戦火が続く世界情勢がこうした回答に影響を与えていると考えられる。

問4では、SDGsの達成度について2025年時点での実感を尋ねた。20代・30代では「達成度は40%以上」との回答が多かった一方、50代以上では「30%未満」が多数を占め、世代間で認識に差があることが明らかになった。

また、問5では環境問題の解決に最も重要な役割を果たすべきは誰か」という問いに対し、企業関係者や若い世代からは「中央政府」との回答が多く寄せられた。これに対し、中央政府側では「中央政府が重要な役割を果たすべきである」と答えた割合は比較的少なく、各主体の役割分担に対する認識のずれが浮き彫りとなっている。環境問題への認識は、地域や世代などの属性によって大きく異なり、それが解決を困難にしている一因かもしれない。

最後に、本年もアンケート実施直前の1年間における、環境に関する世界の主な出来事をまとめた年表を参考資料として作成した。報告書の理解にお役立ていただければ幸いである。